오원(吾園) 장승업

긍재 김득신의 대표적 풍속화에 이어 오원(吾園) 장승업의 그림 일부를 모사(模寫) 해보고 싶은 생각이 든다.

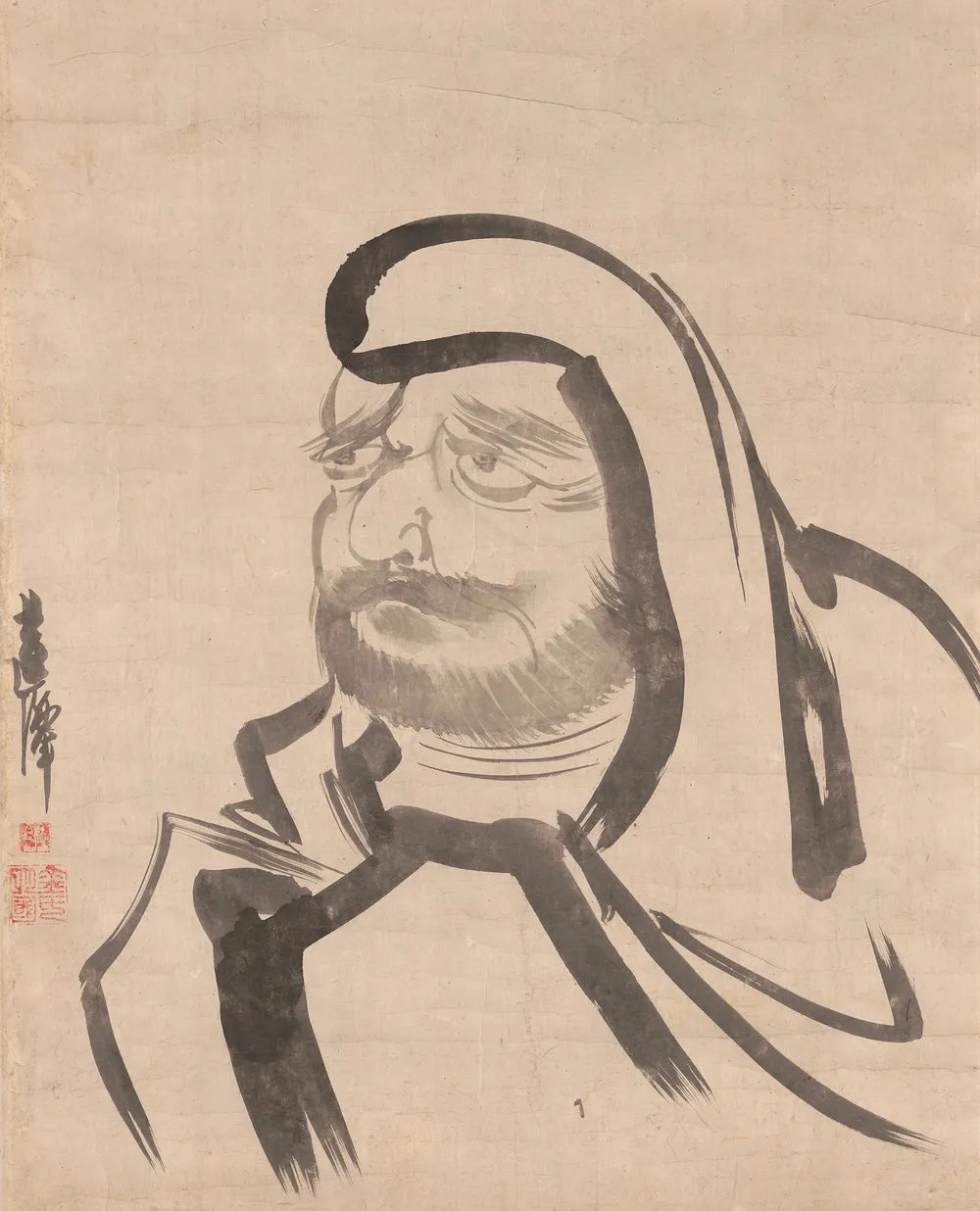

조선 3대 기인 화가는 김명국, 최북, 장승업으로 알려져있다. 세 사람 모두 기행(奇行)을 일삼았고, 호주가로 늘 술에 취한 상태에서 그림을 그렸다. 김명국은 우리가 잘 아는 '달마도'를 그렸고, 최북은 귀인의 그림 요청과 협박에 "남이 나를 손대기 전에 내가 나를 손대야겠다"며 스스로 한쪽 눈을 찔러 애꾸가 된 화가로 그가 그렸던 '기려행려도'가 먼저 떠오른다. '기려행려도'는 내가 2년 전 여름에 더위를 식히고자 읽었던 '창해 정란(滄海 鄭蘭)'의 책 표지 그림(산행도반 노새 청풍과 정란 선생, 동자를 그린 그림)으로도 소개된 바 있다. 장승업은 조선 후기 마지막 천재화가로 산수화, 인물화 등 여러 장르의 수많은 그림들을 그려 조선의 전통 화법을 집대성한 인물로 평가되고, 술과 그림에 빠져 살았던 그의 일생을 그린 영화(임권택 감독, 최민식 주연의 '취화선')도 나왔다.

먼저 장승업에 대한 기록 일부(출처 : 나무위키)를 살펴본다.

"장승업(張承業, 1843~1897년)은 조선 후기의 화가. 호는 오원(吾園)이다. 오원이라는 호를 추사 김정희가 지어주었다는 설과 단원 김홍도, 혜원 신윤복처럼 '나도 원(園)이다'라는 의미에서 자신이 나 오(吾)자에 동산 원(園)을 붙였다는 설이 있다. 도화서 화원(畵員)을 지냈고, 벼슬은 감찰(監察)에 이르렀다. 어려서 고아가 되어 남의 어깨 너머로 그림을 배웠고 술을 즐겨 그림과 바꾸는 일이 많았다. 청나라 위안스카이, 리홍장은 그의 그림을 얻어가려고 여러 번 청탁을 했다. 결혼을 하지 않고 평생 독신으로 살았다. 민영환이 그를 고종에게 추천하여 궁궐에서 화원으로 일하게 되었는데 자유분방한 성격으로 인해 화원으로 일한지 얼마 안되어 틀에 박힌 궁궐생활이 싫어 벗어나고자 했다. 민영환이 이를 보다못해 '당최 원하는 것이 무엇인가?'라며 묻자 장승업은 '술을 마음껏 마시고 싶다'고 답했다하며 이를 보고받은 고종이 특별히 명을 내려 장승업에게 술을 어느 정도 허락했지만 장승업은 성에 차지 않아 결국 궁궐을 탈출, 군졸들에게 붙잡혀 항명죄로 참수될 뻔 했다. 그의 재능을 아낀 민영환이 고종을 설득하여 겨우 죽음을 모면했다. 그럼에도 불구하고 장승업은 그 사건 후에도 술을 찾아 몇 번이나 궁궐을 탈출하려다가 붙잡혀 민영환한테 호되게 혼쭐이 났으나 끝내 술을 포기하지 못했고, 고종의 어진을 그리지 못한채 병으로 세상을 떠났다. 그의 나이 54세, 장승업을 아는 이들은 그가 술을 찾아 신선이 되었다고 생각하며 그의 명복을 빌었다. 절지(折枝), 기완(器玩), 산수, 인물, 영모(翎毛), 사군자 등 다양한 소재를 다루는 데 뛰어났고 대표적인 그림은 기명절지도(器皿折枝圖), 노안도(蘆雁圖), 화조수도(花鳥獸圖), 팔준도(八駿圖), 매화도(梅花圖), 풍림산수도(楓林山水圖), 호산어은도(胡山漁隱圖) 등이 있으며, 러시아 마지막 황제 니콜라이 2세의 대관식 때 그의 그림이 선물로 간 것이 확인되었다."

기인의 특질을 타고난 천재들은 술을 좋아하는가 보다. 술이 내면의 창조성을 일깨워 보통인들이 감히 생각하지 못하는 영역의 대상들을 불러내어 일필휘지의 글과 그림으로 표현되는 모양이다. 술에 취해 달을 쫒아간 이태백이 그러했고, 취흥으로 금강산 구룡연에 몸을 던진 최북도 그러했다. 인간의 이성과 감정이 분색되는 예술의 세계에서 참으로 오묘한 기능을 하는 술(酒)!

오원의 두 작품을 소묘해본다. '기명절지도(器皿折枝圖)'는 일종의 정물화로 그의 대표작이다. 큰 병풍에 그려져있는 그림 일부를 모사해 보는데 그림 속 다양한 소재들은 모두 각자만의 상징적 의미를 품고 있다. 포도는 자손의 번성, 큰 귤은 대길, 화병은 평안을 뜻하는 등.. 오원의 여러 그림 중에서도 이 '기명절지도'가 대표작으로 뽑히는 이유는 바로 작품 속 독특한 구도 때문이라고 한다. 제일 큰 화분을 화면 상단에 위치시키고 그 밑으로 작은 소재를 배치함으로써 기존의 균형 잡힌 구도에서 벗어났다. 상상속 세계인 것 처럼 난(蘭) 화분, 연꽃, 산삼, 게, 배추, 무우, 가지, 난꽃위 벌 등이 그려져있는데 그저 평범한 정물화라는 생각이 들지않는다. 소재 하나하나에 숨은 상징, 뜻이 스며있다고 하니 상상의 나래가 펼쳐진다. 오원이 술기운으로 이 그림을 그렸다고 보기엔 묘사가 너무 세밀하다는 생각이 든다. 아무튼 작품의 일부 소재를 소묘하면서 마치 학창시절 교실에서 정물화 연습을 하던 그때의 기분이 찾아들었다.

'녹수선경(鹿受仙經)'은 "사슴이 신선의 경전을 수업하다"라는 뜻의 그림이다. 짐승이 신선의 수업을 듣다니.. 송라(松蘿)가 늘어진 노송 아래 사각형의 작은 소반이 있고 그위에 펼쳐진 책과 향로. 이 소반을 사이에 두고 짙은 색의 옷을 입은 신선이 동물에게 가르침을 주고 있다. 이또한 묘한 상징과 상상을 펴게한다. 신선의 풍모도 그러하다. 후줄근한 차림새에 듬성한 수염, 주름지고 넓적한 얼굴, 수심 낀 눈빛이 속인의 모습 같다. 이 신선은 장승업의 자화상이라는 설이 있다.

처음 모사해본 오원의 두 그림. 그림을 통해 기인이 살아온 삶을 어찌 사실에 가깝게 접근해볼 수 있을까만은 당시대 세상사를 보다 객관적으로 보고, 그의 독특한 생각과 행위가 스며든 그림을 좀더 면밀하게 관찰해보면 내가 보고자하는 그 세상, 원하는 답을 얻을지 모를 일이다.

20250615, Song s y

최북의 그림 기려행려도

장승업의 일대기를 그린 영화 취화선

'세상이야기' 카테고리의 다른 글

| 고사세동도(高士洗桐圖)외 1점 (1) | 2025.06.20 |

|---|---|

| 장승업의 그림과 러시아 (0) | 2025.06.18 |

| 정조시대 화원들을 생각해보다 (1) | 2025.06.13 |

| 오리 가족 (0) | 2025.06.12 |

| 종교그림과 조선사회 (1) | 2025.06.10 |