장승업과 화조영모화(花鳥翎毛畵)

오원 장승업은 그림을 부탁받았을 때 가장 많이 그려준 것이 화조영모화(새와 동물을 소재로 그린 그림)와 기명절지화(器皿折枝畵,

일종의 정물화)였고, 그 다음이 인물화와 산수화였다고 한다. 당대 그림 애호가들이 선호했던 그림 장르가 화조영모화임을 알 수 있다.

장지연의 '일사유사(逸士遺事)'에 의하면 오원은 어려서부터 고아로서 이리저리 떠돌아다니다가 한양 수표동에 거주하던 역관 이응헌(李應憲)의 집에서 기식하였다고 한다. 이응헌은 추사 김정희로부터 '세한도(歲寒圖)'를 받은 역관 이상적의 사위로, 그 역시 청과의 교류에 중요한 역할을 하면서 양국 화원들과 교류, 서화와 금석문 등을 수집하였다고 한다. 오원이 이응헌의 집에 기숙하면서 화원 유숙(劉淑)으로부터 처음으로 그림을 배웠으며, 그의 나이 30대 중반에 도화서에 들어가 유숙, 백은배 등 당시 화원들과 교유하며 공동작업에 종사했다고 알려져있다.

이응헌외 오원의 후년기 후원자로서 한성판윤을 지낸 변원규(卞元圭)가 있다. 김용준의 '근원수필(近園隨筆)'에는 오원과 변원규에 대해 언급되고 있다. 변원규는 구한말 역관으로서 청과의 외교업무에 깊이 관여하여 고종의 신임을 얻었고, 중인으로서는 오르기 어려운 벼슬인 한성판윤까지 역임한 인물이다. 변원규가 한성판윤에 임명된 것은 1885년 49세 때인데 이때는 오원도 이미 43세의 장년이었다.

또한 '근원수필'에 의하면 오원의 나이 40세 때인 1882년 이후엔 오경연(吳慶然)의 집에도 드나들기 시작하여 이곳에서 중국화를 많이 보게 되고, 새로운 기명절지화(器皿折枝畵)를 그리게 되었다고 한다. 오경연은 조선말 유명한 정치가이자 서화가, 역관이었던 오경석(吳慶錫)의 네번째 동생으로서, 오세창(吳世昌)의 숙부이기도 하다.

이래저래 조선의 역관들은 오원에게 많은 영향을 끼친 것을 알 수 있다. 역관들이 많이 소장하고 있었던 서화들, 특히 청의 상해(上海)를 중심으로 광범위하게 교류되던 조선과 청, 서양의 여러 작품들은 오원에게 큰 영향을 주었을 것으로 짐작할 수 있다.

오원의 자유분방하고 매이기 싫어하는 성품에 대해선 앞의 글에서 고종과 민영환, 술에 관한 일화로 소개한 바 있다. 특히 오원은 취했을 때, 옆에서 미인이 시중을 들때 좋은 그림을 그렸다고 한다. 십선(十善)을 닦으면 간다고 하는 하늘 위의 세계인 천상(天上)위를 걸을만큼 기분이 좋을 때, 훌륭한 작품이 탄생하는가 보다. 오원은 그림의 대가(代價)로 받은 금전에 대해서는 관심이 없었으며, 단골술집에 그림을 맡겨두고 값어치가 다 떨어질 때까지 오가며 술을 마셨고, 40이 넘은 나이에 기생과 살림을 차린 적도 있었으나 가정에 얽매이기 싫어 오래 살지는 못했다고 한다.

오원의 후반기 생애는 술과 예술, 방랑으로 일관했음을 할 수 있다. 임금의 명을 받드는 궁중 화원으로서의 명예, 그림의 대가로 받았던 금전, 가정생활도 모두 그에게는 구속일 뿐이었던 것 같다.

오원은 1897년 55세로 세상을 떠났다고 알려져 있다. 그러나 어디에서 어떻게 죽었는지는 알 수 없다. 그의 죽음에 대해서 김용준의 '근원수필'에서 다음과 같이 기록하고 있다. "오원은 실은 사(死)한 것이 아니요 그의 행방이 불명인 채 없어졌다고 하는 말이 더 신빙성이 있다. 오원의 친구로서 청일전쟁 때 종군기자였던 日人 우미우라 토쿠야(海浦篤彌)는 '오원은 신선이 되어 갔다'고 말한 바 있다. 오원은 평상시 늘 말하기를 '사람의 생사란 뜬 구름과 같은 것이니 경치 좋은 곳을 찾아 숨어 버림이 좋을 것이요, 요란스럽게 앓는다, 죽는다, 장사를 지낸다 하며 떠들 필요가 없다'라고 했다." 이 기록을 통해 오원의 생사관(生死觀)을 어느정도 알 수 있을 것 같다.

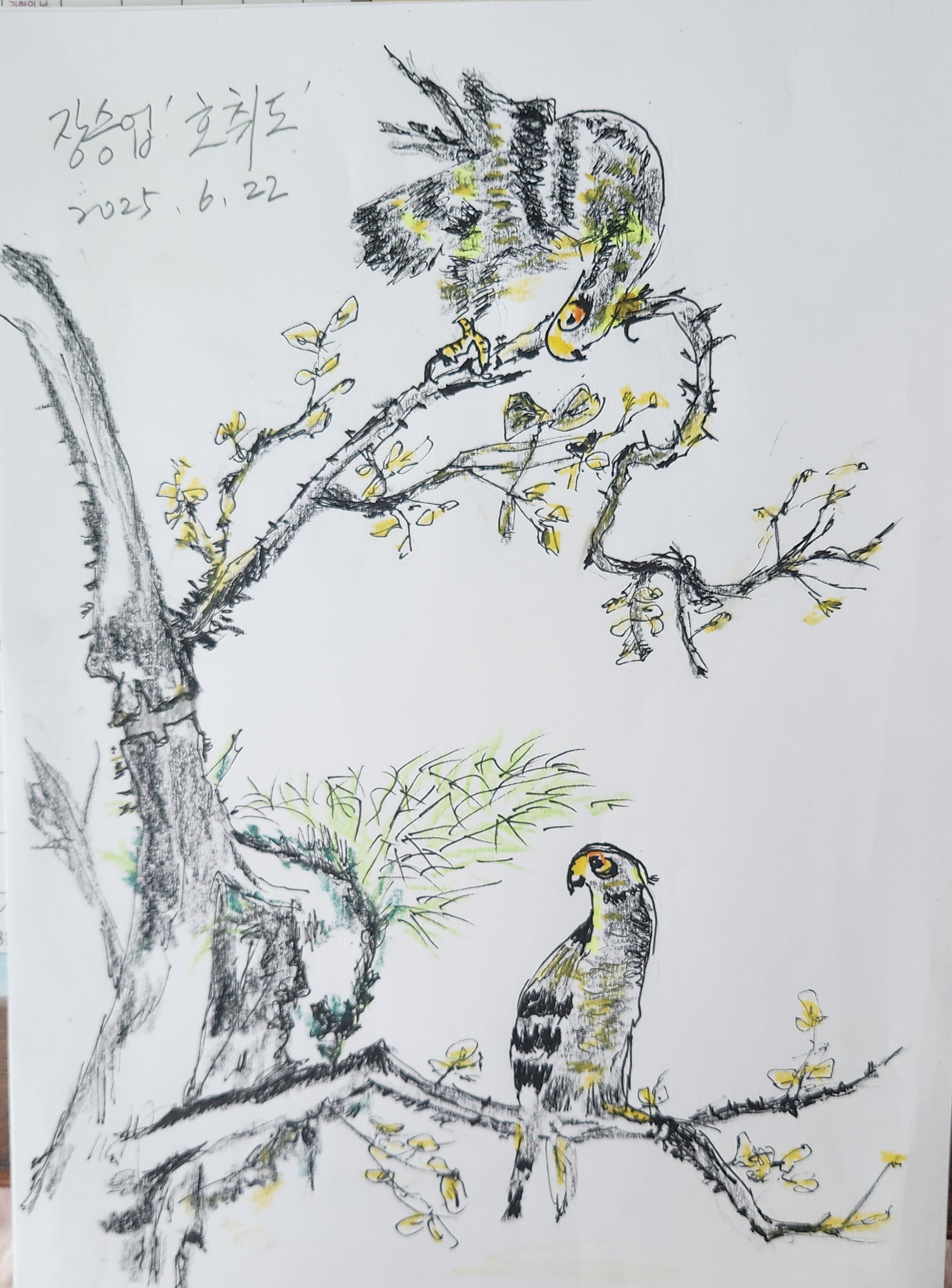

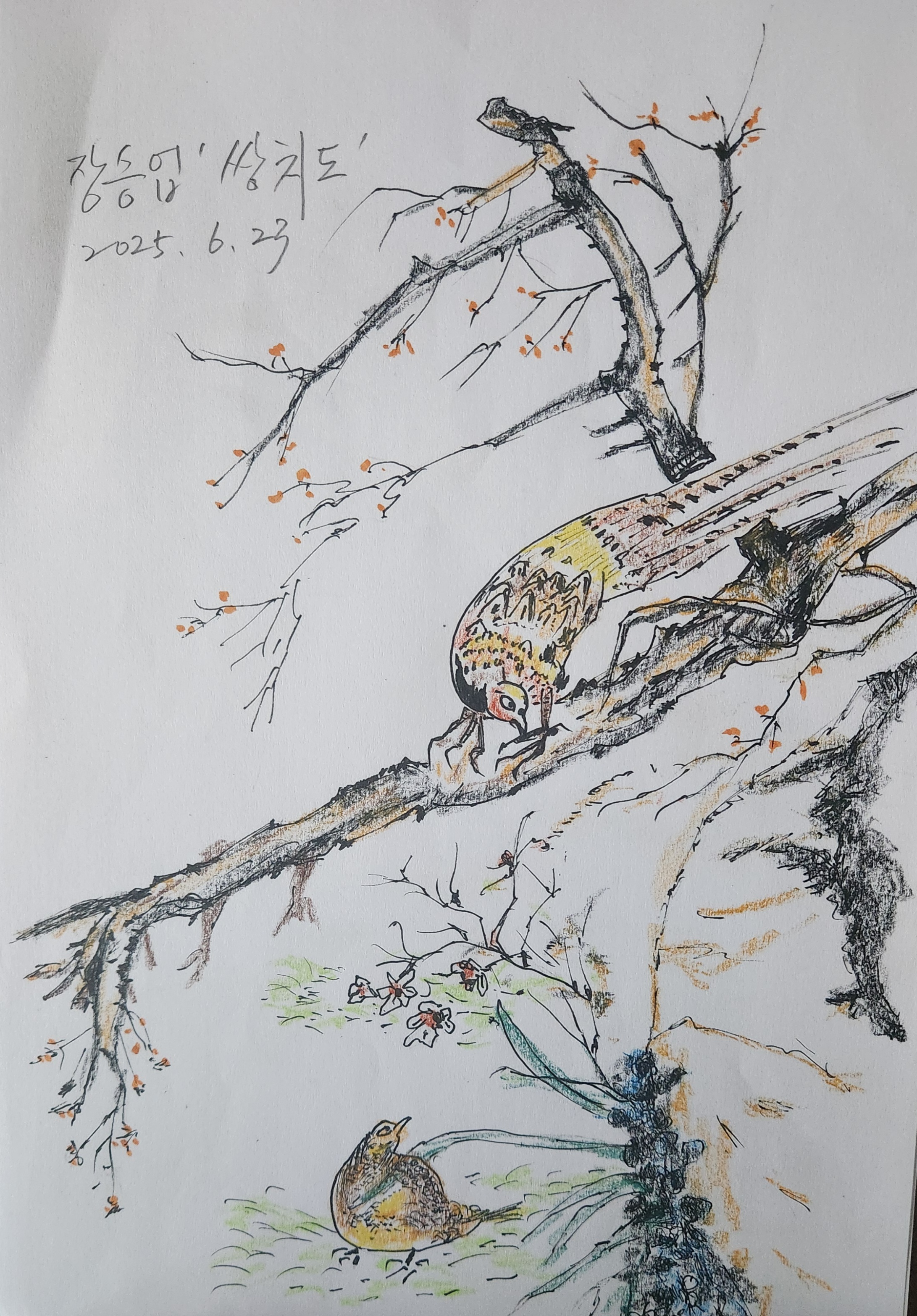

오원은 평생 왕성한 창작활동으로 남아있는 작품은 다른 화가에 비해 상당히 많은 편이다. 서두에 오원이 그림을 부탁받았을 때 가장 많이 그려준 것이 화조영모화였다고 언급했는데 '호치도'와 '쌍치도'를 모사(模寫)해보면 그림속에서 오원의 사생관을 만날 수 있으려나..

'호취도(豪鷲圖)'는 고목의 위와 아래 가지에 앉아 서로 눈길을 주고받고 있는 두마리의 매(鷲)를 그린 그림이다.

화폭 왼쪽 상단에 "넓은 땅 높은 산은 의기를 더해주고 해묵은 나무와 풀포기는 정신을 늘려준다"라고 적혀있는 詩가 눈길을 끈다. 두 마리 매의 앉아 있는 자세는 완전히 대비된다. 위의 매는 먹이를 노리는 듯 몸을 크게 비틀어 강렬한 눈빛으로 아래를 보고있고 곤두서있는 털은 팽팽한 긴장감을 느끼게한다. 그 나뭇가지도 매와 같은 형태로 뒤틀어져 있다. 그와 반대로 위를 쳐다보고 있는 아래가지의 매는 털도 차분하게 가라앉아 여유로워 보이며 나뭇가지도 부드럽게 뻗어 나가고 있다.

적혀있는 詩는 이러한 두 매가 주는 상징성을 말해주는 듯 하다. 젊었을 때와 늙었을 때 보이는 인간의 모습. 서로 대비되는 두 매와 고목 가지의 모습에서 치열한 生과 의연한 死의 세계를 본다. 술을 좋아하며 자유분방하게 산 오원의 내면에도 항상 대비되는 極이 존재했던 것 같다.

'쌍치도(雙雉圖)'도 마찬가지다. 그림의 구도와 묘사가 주는 느낌이 똑같다. 소재가 매가 아닌 꿩일 뿐이다.

새와 동물을 통해 투영된 오원의 生과 死. 그래서 조선의 천재화가를 흠모한 사람들은 그의 화조영모화를 그렇게 찾았고, 또 사랑하였는지..

20250624, Song s y

'세상이야기' 카테고리의 다른 글

| 생명 (0) | 2025.06.28 |

|---|---|

| 화조영모화(花鳥翎毛畵) 스케치 (1) | 2025.06.26 |

| 비오는 서운산 (3) | 2025.06.20 |

| 고사세동도(高士洗桐圖)외 1점 (1) | 2025.06.20 |

| 장승업의 그림과 러시아 (0) | 2025.06.18 |